MODULO 21 – Mentalità da scrittori

Finché si gioca, si gioca, ma quando il gioco si fa duro… è questione di mentalità.

Cos’è la mentalità?

È quella cosa a cui molti formatori di scrittura (e non solo) dedicano spesso un corso intero, a sé stante, da abbinare agli altri propriamente tecnici, e senza il quale – ti dicono – la pura tecnica varrà a ben poco. Hanno ragione: senza mentalità non vai lontano, e l’acquisizione di una mentalità è un processo lungo e metodico.

La mentalità fa storia a sé, quindi le scelte ortodosse erano due: ignorarla in blocco, presumendola già posseduta da chi segue il blog (anche se probabilmente non è così) oppure aprire un secondo blog (dedicato alla mentalità).

Alla fine sono atterrato sulla scelta eterodossa di darne solo delle pennellate qua e là, il che può far sorridere come sentir parlare di “brevi cenni sulla storia dell’universo”. Ma tant’è.

Più che un modulo introduttivo sulla mentalità, si tratterà quindi di un semplice assaggio: hai presente quando al supermercato ti offrono un boccone di formaggio, di cioccolata, di crema al pistacchio, per convincerti a comprare la confezione intera? Ecco, quello. Non ti aspettare di più.

Cos’è la mentalità?

È quella cosa a cui molti formatori di scrittura (e non solo) dedicano spesso un corso intero, a sé stante, da abbinare agli altri propriamente tecnici, e senza il quale – ti dicono – la pura tecnica varrà a ben poco. Hanno ragione: senza mentalità non vai lontano, e l’acquisizione di una mentalità è un processo lungo e metodico.

La mentalità fa storia a sé, quindi le scelte ortodosse erano due: ignorarla in blocco, presumendola già posseduta da chi segue il blog (anche se probabilmente non è così) oppure aprire un secondo blog (dedicato alla mentalità).

Alla fine sono atterrato sulla scelta eterodossa di darne solo delle pennellate qua e là, il che può far sorridere come sentir parlare di “brevi cenni sulla storia dell’universo”. Ma tant’è.

Più che un modulo introduttivo sulla mentalità, si tratterà quindi di un semplice assaggio: hai presente quando al supermercato ti offrono un boccone di formaggio, di cioccolata, di crema al pistacchio, per convincerti a comprare la confezione intera? Ecco, quello. Non ti aspettare di più.

Cos'è la mentalità?

La mentalità – detto alla buona – è la forza dell’abitudine, è quel che viene spontaneo fare nel rapportarci alle cose del mondo, nel relazionarci alle persone e alle situazioni della vita.

Tutti noi abbiamo quindi una mentalità, perché tutti siamo dotati di schemi meccanici di comportamento. Serve però capire quanto ne siamo consapevoli. “Avere una mentalità” – di là del fatto che tutti l’abbiamo – presuppone il fermarsi a censire i propri automatismi – di pensiero, parola e azione – e analizzarli criticamente uno ad uno, per riconoscere quelli validi (da potenziare) quelli dannosi (da rimuovere) e quelli da innestare (perché mancanti) rispetto al risultato da conseguire.

Già si intravedono le molteplici diramazioni del possesso di una mentalità. Mi limito a evidenziarne tre, con altrettanti micro-saggi: contro l’autostima e il talento, i primi due, e sulla passione, il terzo. Dalla tua mentalità devono sparire i concetti di autostima e talento (semmai siano presenti) e deve essere ricalibrato il concetto di passione (che presumo tu abbia).

Contro l’autostima

Dovremmo definirla questa parola – autostima – prima di parlarne, per assicurarci di avere tutti in testa lo stesso stato d’animo, la stessa realtà emotiva.

Ma una definizione nominalistica coinvolgerebbe altre parole, esse stesse da definire, in un regresso all’infinito senza costrutto.

Conviene perciò seguire una linea differente: definire l’autostima a partire da ciò che si può osservare, che sta sotto gli occhi di tutti.

Cosa fa aumentare l’autostima? E cosa la fa diminuire?

All’osservazione empirica l’autostima oscilla con gli applausi, i consensi e l’approvazione del mondo: il numero di visualizzazioni, di like, di commenti positivi, il conseguimento di premi, il riscontro di coloro che si ritengono propri pari, e in più generale tutte le risposte esterne al nostro operato, determinano il più delle volte il livello di considerazione che ognuno di noi matura di sé stesso.

Buffo, per quel minimo che ci si riflette: il prefisso auto – in autostima – suggerisce l’idea di un processo interiore, di un meccanismo interno di generazione della stima verso sé stessi, immune da ciò che accade fuori, all’esterno. E invece – guarda un po’ – speriamo in altri per raggiungere ciò che in linea di principio (e di fatto, se ben inteso) è pienamente sotto il nostro controllo.

Che tra noi ci capiamo: si viene sulle piattaforme di scrittura non per avere opinioni spassionate, ma per cercare quel conforto, quell’autostima, che il mondo esterno ci nega, anche solo parzialmente.

Potrei farne qualcosa di più di un racconto lungo. Ah, sì? E perché non lo fai? Da cosa dipende la scelta? Dal responso che ne daranno gli altri, a quanto pare.

Ma non può funzionare così, non deve funzionare così: tu devi scrivere perché sarebbe una sofferenza non farlo, e non in funzione delle risposte che la tua scrittura riceve.

E ti prego di non farmi dire quel che non dico, ripetendo meccanicamente le mie parole: io non sto dicendo che il responso del pubblico non sia importante; sto però dicendo che quel responso non può essere la spinta a scrivere.

“E dato che è un mese che tiro pugni a questo sacco veloce senza risultati,

comincio a rendermi conto della verità…

E se dovessi ragionare a mente fredda, dovrei tornare a casa,

trovare una roulotte usata, comprarmi una friggitrice e dei biscotti.

Il problema è che mi sento bene solo quando mi alleno…

Io voglio un allenatore.

Non voglio l’elemosina, e non voglio che mi faccia favori”

Leggiamolo, a ogni modo, lo stralcio iniziale di questo incipit “editato da due scrittori professionisti, ciascuno dei quali ha espresso pareri opposti”.

Tu, lettore del blog, hai ora tutte le conoscenze per demolire il testo, per raderlo al suolo.

È tutto sbagliato, non solo in fatto di tecnica e stile, ma addirittura di convenzioni di scrittura. Non si salva nulla. L’unico commento serio sarebbe: “cancella tutto e studia; poi studia ancora e ancora e ancora; poi rifletti a lungo su ciò che hai studiato; e infine abbozza qualcosa”.

E non è cattiveria gratuita. È semplicemente un fatto, per chi abbia dei rudimenti di teoria di scrittura e sceneggiatura. Io vorrei proprio conoscerlo lo scrittore “professionista” che ha espresso un giudizio favorevole: giusto per starmene lontano dai suoi libri.

Ora, se un anonimo lettore di un blog può prosciugare all’istante il flusso di commenti orgasmatici degli amiketti dell’autrice – “Avvincente, invoglia a proseguire la lettura”, “lo devi assolutamente portare a termine”, “L’inizio è folgorante”, “Sì, decisamente da espandere. Il materiale e la mano ci sono”, “Incipit ricco di promesse e aspettative”, “Immagino, o meglio assaporo sorprese di spessore”, “Finiscilo, sei senz’altro in grado, non ti mancano la bravura, la sensibilità e la tenacia”, “Caspita Silvia avrei voluto leggere di più, molto di più!”, “È un incipit perfetto: ben articolato, promettente” – se un solo commento asciutto e rigoroso, fondato su argomenti tecnicamente ineccepibili, è sufficiente a togliere all’autrice la voglia di continuare a esporsi con i propri scritti, vuol dire ci si è messi in un circolo obiettivamente pericoloso. Perché quel commento prima o

poi arriverà, per quanto si possa fare per mettersene al riparo.

Rischioso programma, questa autostima – parafrasando Charles De Gaulle –

basata com’è su fattori esterni, fuori dal tuo

controllo, che oggi ci sono e domani chissà, che magari ti tengono in fibrillazione finché ci sono, ma quando spariscono ti privano di ogni entusiasmo, di ogni slancio vitale.

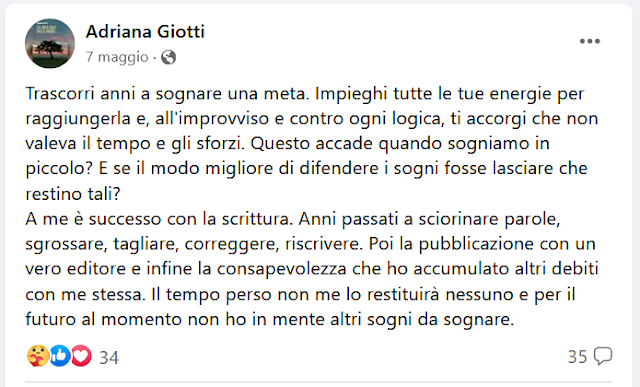

Wow, che figo!

Finalmente ho pubblicato il mio romanzo, con un editore vero!

Il mio sogno si è realizzato: evviva, evviva!

Il mio sogno si è realizzato: evviva, evviva!

Due mesi dopo…

Hai davanti agli occhi la sublimazione del dramma dell’autostima.

L’autrice aveva un sogno – pubblicare un libro – e il sogno si è realizzato.

E ora? Ora – dice l’autrice – “ti accorgi che non valeva il tempo e gli sforzi”

e forse “il modo migliore di difendere i sogni” è “lasciare che restino tali”.

Ma stiamo scherzando?

Nulla acquieta l’anima come uscire dalla prigionia del sogno!

E allora? Cos’è successo?

Come è possibile che “la pubblicazione con un vero editore”

non trasmetta un senso di appagamento e di gioia, se questo era ciò che si desiderava?

Forse perché – guarda un po’ – non era questo che si desiderava.

Forse si voleva altro, come lascia intuire la replica di una probabile parente dell’autrice:

“sarebbe bastato avere un editore più ‘attento e presente’ per continuare a sognare”.

È questo il problema, allora: un editore non sufficientemente “attento e presente”,

cioè, in termini più diretti, un scarso numero di copie vendute.

E qui ci sarebbe da aprire un intero modulo, per spiegare quali siano i veri obiettivi degli editori,

e far capire che è un miracolo se il libro di un esordiente vende una cinquantina di copie.

“Se ti piace scrivere non è mai tempo perso”, le fa osservare un’amica.

E la stessa indicazione arriva da un’altra amica: “Tempo perso? Non ti piaceva lavorarci?”.

Già: se una cosa ti piace, allora ti appaga nel momento stesso in cui la fai,

quindi non è mai tempo perso, non può essere tempo perso.

Ma a te piace davvero scrivere? Perché lo fai?

“Fatti questa domanda e datti una risposta onesta e sincera”, le suggerisce un amico.

Giusto, anche se è e complicato spingere il ragionamento sino alle conseguenze ultime,

per lo sgradevole responso che già s’intravede dalle premesse.

L’autrice – con tutta evidenza – scriveva per avere una risposta entusiasta del pubblico,

quel genere di riscontri a cui si era abituata negli ambienti inquinati delle piattaforme di scrittura.

Ma un conto è abbandonarsi a uno sperpero di complimenti, che costano poco e valgono ancora meno,

altro è cacciare di tasca € 14,25 più € 2,70 di spedizione per compare il libro di una sconosciuta.

Che esperienza tremenda il contatto con il mercato, quando si è abituati ai lettori caldi!

Dopodiché, capiamoci: non c’è nulla di male a desiderare delle buone vendite per il proprio libro,

e nessuno scrive libri senza sperare di venderli, è ovvio.

Ma il punto capitale – attenzione! – è che non può essere il desiderio di vendere a pilotare il tuo agire.

Tu devi scrivere perché ti appaga farlo, perché la scrittura ha in sé la sua auto-gratificazione.

Le vendite del libro e l’apprezzamento del pubblico arriveranno “per ricaduta”,

come corollario direbbero i matematici, come esternalità positiva direbbero gli economisti.

Se invece la scrittura la si collega “a riscontri immediati”

– viene fatto notare da un’altra amica –

si trasforma in “una vera e propria dipendenza”, cosicché “ci si scrive addosso”,

finché una secchiata di acqua gelata non riporta alla realtà.

“Se non ti vengono a svegliare nel cuore della notte per sottoscrivere il tuo poema

– vorrebbe consolarla un amico –

“sta a significare che non vale la pena fasciarsi la testa”.

È una posizione assurda, che conferma – col richiamo iniziale ai libri di Bruno Vespa –

quanto poco importi ai più della scrittura in sé, e quanto invece abbiano a cuore le copie vendute.

Rifletti per un istante, solo un istante, per l’amor del cielo:

se non ti vengono a svegliare nel cuore della notte per farlo, allora non vale la pena farlo?

Hai davvero bisogno di qualcuno che interrompa le tue sacre otto ore di sonno notturne,

per deciderti a fare qualcosa, che sia la scrittura o altro?

E se nessuno – da fuori – ti viene a svegliare,

allora non c’è nessuna forza – interna – capace di smuoverti?

E vuoi darmi a intendere che la scrittura sia la tua grande passione?

Ma si può sapere dov’è che ti tenevano legato, e chi è che poi ti ha sciolto,

permettendoti di andare liberamente in giro?

L’autostima

assomiglia al testosterone, o meglio, al suo uso distorto da parte dei

fanatici: se lo assumi dall’esterno, per gonfiare i muscoli in breve

tempo, il tuo corpo smetterà di produrlo da sé, e la produzione

naturale, una volta interrotta, non si riavvierà più; così, quando

smetterai di assumerlo – e prima o poi dovrai smettere – i muscoli si afflosceranno, e cosa assai più triste ti sarai già svegliato una mattina

letteralmente impotente.

La considerazione che si ha di sé stessi va

riportata a sé stessi, a elementi governabili, a protocolli di azione

(sotto il tuo controllo) davanti agli eventi della vita (imprevedibili):

non puoi scegliere gli eventi da vivere, ma puoi sempre decidere come

viverli, quale comportamento tenere di fronte a ogni situazione di vita.

Quando lo capirai – e non sarà mai troppo presto, ma nemmeno

troppo tardi – tutto ciò che la vita potrà offrirti ti apparirà poco più

di una posta da due soldi, insignificante davvero per meritare

un’ansiosa preoccupazione

La

soddisfazione starà piuttosto nel giocare lealmente, con intelligenza e

abilità, nel saper godere del piacere del gioco, nell’avere un metodo

adeguato per giocare.

La felicità non riposerà più sulla autostima, fuori dal tuo controllo, ma sulla appropriatezza della condotta, che con disciplina e istruzione potrà essere disciplinata e portata fuori dai dominî della fortuna.

Contro il talento

A parlare di talento – ti prego di notarlo – sono sempre e solo coloro che il talento presumono di averlo, e per di più come predisposizione naturale.

Partono dal principio generale – di per sé accettabile – per cui è difficile scrivere bene e sono in pochi a riuscirci. Ma arrivano a una conclusione debole: pensare di sapere chi siano questi pochi. Sono loro e i loro amici. È una debolezza comprensibile, ma un po’ comica.

Guarda – per contrappeso – alla disciplina imposta da Agassi senior ad Agassi junior.

Non esisteva nessun talento, nell’opinione di Agassi padre. Esisteva solo “il drago”, una macchina lancia-palle che aveva modificato per aumentarne la difficoltà di risposta di suo figlio: “se colpisci 2.500 palle al giorno, ne colpirai 17.500 alla settimana e quasi un milione in un anno. Un bambino che colpisce un milione di palle all’anno sarà imbattibile”.

Eccoli qui i numeri del talento: 2.500 palle al giorno, 17.500 a settimana, 1 milione l’anno, colpite da un bambino che impugna la racchetta a due anni e non la lascia più.

Quel che puoi sperimentare, quello che tutti i “grandi” hanno sperimentato e raccontano, è la gioiosa sottomissione a una routine massacrante, in stile “drago che spara 2.500 palle al giorno, per 365 giorni”.

Gioiosa e massacrante sono parole in cortocircuito per la maggior parte delle persone – perché se un’attività è massacrante, allora non può essere gioiosa, e viceversa – ma la loro felice accoppiata è esattamente ciò che il volgo chiama “talento”.

Una routine che agli occhi dei più è solo un sacrificio presente, in vista di un successo futuro, diventa la normalità del presente per i cosiddetti “talenti”, senza troppo preoccuparsi di ciò che avverrà domani.

“Io imparavo a danzare e danzavo perché mi era impossibile non farlo” – scrisse il ballerino Rudolf Nureyev, prima di morire – “mi era impossibile pensare di essere altrove, di non sentire la terra che si trasformava sotto le mie piante dei piedi, impossibile non perdermi nella musica, impossibile non usare i miei occhi per guardare allo specchio, per provare passi nuovi”.

“Ogni giorno mi alzavo con il pensiero

del momento in cui avrei messo i piedi dentro le scarpette e facevo

tutto pregustando quel momento. E quando ero lì, con l’odore di canfora,

legno, calzamaglie, ero un’aquila sul tetto del mondo, ero il poeta tra

i poeti, ero ovunque ed ero ogni cosa.

Ricordo una ballerina Elèna Vadislowa, famiglia ricca, ben curata, bellissima. Desiderava ballare quanto me, ma più tardi capii che non era così. Lei ballava per tutte le audizioni, per lo spettacolo di fine corso, per gli insegnanti che la guardavano, per rendere omaggio alla sua bellezza. Si preparò due anni per il concorso Djenko. Le aspettative erano tutte su di lei. Due anni in cui sacrificò parte della sua vita. Non vinse il concorso. Smise di ballare, per sempre. Non resse la sconfitta.

Ricordo una ballerina Elèna Vadislowa, famiglia ricca, ben curata, bellissima. Desiderava ballare quanto me, ma più tardi capii che non era così. Lei ballava per tutte le audizioni, per lo spettacolo di fine corso, per gli insegnanti che la guardavano, per rendere omaggio alla sua bellezza. Si preparò due anni per il concorso Djenko. Le aspettative erano tutte su di lei. Due anni in cui sacrificò parte della sua vita. Non vinse il concorso. Smise di ballare, per sempre. Non resse la sconfitta.

Era

questa la differenza tra me e lei. Io danzavo perché era il mio credo,

il mio bisogno, le mie parole che non dicevo, la mia fatica, la mia

povertà, il mio pianto. Io ballavo perché solo lì il mio essere

abbatteva i limiti della mia condizione sociale, della mia timidezza,

della mia vergogna. Io ballavo ed ero con l’universo tra le mani, e

mentre ero a scuola, studiavo, aravo i campi alle sei del mattino, la

mia mente sopportava perché era ubriaca del mio corpo che catturava

l’aria.

Ero povero, e sfilavano davanti a me ragazzi che si esibivano per concorsi, avevano abiti nuovi, facevano viaggi. Non ne soffrivo, la mia sofferenza sarebbe stata impedirmi di entrare nella sala e sentire il mio sudore uscire dai pori del viso. La mia sofferenza sarebbe stata non esserci, non essere lì, circondato da quella poesia che solo la sublimazione dell’arte può dare. Ero pittore, poeta, scultore.

Chi smette perché non ottiene risultati, chi ha sempre bisogno di stimoli per amare o vivere, non è entrato nella profondità della vita, ed abbandonerà ogni qualvolta la vita non gli regalerà ciò che lui desidera.

Ero povero, e sfilavano davanti a me ragazzi che si esibivano per concorsi, avevano abiti nuovi, facevano viaggi. Non ne soffrivo, la mia sofferenza sarebbe stata impedirmi di entrare nella sala e sentire il mio sudore uscire dai pori del viso. La mia sofferenza sarebbe stata non esserci, non essere lì, circondato da quella poesia che solo la sublimazione dell’arte può dare. Ero pittore, poeta, scultore.

Chi smette perché non ottiene risultati, chi ha sempre bisogno di stimoli per amare o vivere, non è entrato nella profondità della vita, ed abbandonerà ogni qualvolta la vita non gli regalerà ciò che lui desidera.

È la legge dell’amore: si ama perché si

sente il bisogno di farlo, non per ottenere qualcosa od essere

ricambiati, altrimenti si è destinati all’infelicità”.

Si vive secondo una certa routine, non già perché serve soffrire ora in prospettiva di chissà quale gratificazione futura, ma semplicemente perché non si riesce più a concepire la vita al di fuori di quella routine, perché l’autentica e inconsolabile sofferenza sarebbe rinunciare a quella routine, che ai più sembrerà un massacro, ma per chi la vive è un processo che basta a sé stesso e non chiede altro: è uno stile di vita.

Il talento non esiste, esistono solo le routine, e dovresti interrogarti su quali siano le tue, su quanto siano compatibili con ciò che ambisci a realizzare (che sia la scrittura o altro).

Però capisco pure che per molti non è naturale, meccanico o spontaneo, affrontare l’equivalente di un “drago” che spara 2.500 palle al giorno, 17.500 a settimana, 1 milione l’anno; che non tutti sono in grado di realizzare lo switch mentale che porta a vedere nel “drago” la normalità della vita.

Molto più semplice e veloce affermare per principio l’esistenza del talento, senza dire né cosa sia né come riconoscerlo, ma semplicemente alzando un dito medio, come se la volgarità del gesto potesse sovracompensare la mancanza di argomenti.

Molto più semplice e veloce affermare per principio l’esistenza del talento, senza dire né cosa sia né come riconoscerlo, ma semplicemente alzando un dito medio, come se la volgarità del gesto potesse sovracompensare la mancanza di argomenti.

“Nulla è più comune di uomini di talento falliti”, sentiamo dire nel film The Founder.

Già. Perché se pure ammettiamo l’esistenza del talento – qualunque cosa sia – dobbiamo anche riconoscere che tutti lo posseggono, e non sarà certo da una risorsa così inflazionata che potrà sgorgare il successo, ti pare?

Su cos’è invece che si può fare affidamento? Dov’è che bisogna puntare tutta la posta?

Su cos’è invece che si può fare affidamento? Dov’è che bisogna puntare tutta la posta?

“Nulla al mondo può prendere il posto della perseveranza. Non il talento, nulla è più comune di uomini di talento falliti. Non il genio; il genio incompreso è ormai un luogo comune. Non l’istruzione; il mondo è pieno di derelitti istruiti. Solo la perseveranza e la determinazione sono onnipotenti”.

“Devi riportarlo al grezzo, come fosse un pezzo di legno…

non basta dirgli di dimenticare tutto quello che sa,

deve liberarsene completamente, dentro…

e poi ricominci daccapo, un’altra volta, e ancora e ancora e ancora…”

“Non ho mai conosciuto nessuno che sia nato scrittore” – dice Pontiggia – “Ho conosciuto qualcuno che lo è diventato, dopo numerosi insuccessi, scacchi e fallimenti”.

Non un fiato sul talento, ma solo la constatazione di “numerosi insuccessi, scacchi e fallimenti”.

Ma perché parliamo di insuccessi? Quand’è che si fallisce? Fallimento rispetto a cosa?

Ovvio: rispetto a uno standard di riferimento – a un set di regole di scrittura e sceneggiatura – che avresti dovuto rispettare e invece hai violato, in tutto o in parte, per i limiti delle tue capacità (che serve conoscere e riconoscere, per non farsi illusioni, e migliorare).

Non a caso Pontiggia intitolò le sue lezioni Per scrivere bene imparate a nuotare: per chiarire che scrivere non è un atto spontaneo, per quanto sembri naturale, ma invariabilmente “mediato dalla acquisizione di una tecnica”, proprio come nuotare.

E poiché la téchne dei greci equivale all’ars latina, “la tecnica del nuoto [che] sfrutta semplicemente nel modo più funzionale le potenzialità del corpo immerso in acqua” altro non è che “un’arte che nasce dallo studio della natura e che le consente di cooperare nel modo più positivo alle finalità dell’uomo”, a enfatizzare l’intreccio tra arte e tecnica, nel nuoto come in scrittura.

La tecnica del nuoto – come la tecnica della scrittura – “asseconda la natura, solo lo fa in un modo che non è immediato”, e soltanto chi ha appreso la tecnica potrà poi trasferirla nello spazio degli automatismi – “la tecnica serve a dimenticarsi della tecnica” – per esprimere la sua arte “in modo spontaneo”.

La spontaneità dello scrittore – ricorda Pontiggia – è sempre “mediata dalla retorica”, quindi è “una spontaneità acquisita attraverso un duro apprendistato”; è la stessa spontaneità degli attori a cui Stanislavskij imponeva di reggere dei libri sulla testa per abituarli a muoversi sul palco con naturalezza. “Attraverso l’innaturalezza acquisivano il contrario”.

Il talento – se proprio ti piace usare questa parola – è tutto e solo nella capacità di adattarsi alle regole tecniche di scrittura e sceneggiatura – che vanno studiate, che non si imparano “per contatto”, semplicemente leggendo molto – e il cosiddetto “talento innato” non è altro che la relativa facilità con cui alcuni riescono a realizzare questo adattamento.

Non a caso Pontiggia intitolò le sue lezioni Per scrivere bene imparate a nuotare: per chiarire che scrivere non è un atto spontaneo, per quanto sembri naturale, ma invariabilmente “mediato dalla acquisizione di una tecnica”, proprio come nuotare.

E poiché la téchne dei greci equivale all’ars latina, “la tecnica del nuoto [che] sfrutta semplicemente nel modo più funzionale le potenzialità del corpo immerso in acqua” altro non è che “un’arte che nasce dallo studio della natura e che le consente di cooperare nel modo più positivo alle finalità dell’uomo”, a enfatizzare l’intreccio tra arte e tecnica, nel nuoto come in scrittura.

La tecnica del nuoto – come la tecnica della scrittura – “asseconda la natura, solo lo fa in un modo che non è immediato”, e soltanto chi ha appreso la tecnica potrà poi trasferirla nello spazio degli automatismi – “la tecnica serve a dimenticarsi della tecnica” – per esprimere la sua arte “in modo spontaneo”.

La spontaneità dello scrittore – ricorda Pontiggia – è sempre “mediata dalla retorica”, quindi è “una spontaneità acquisita attraverso un duro apprendistato”; è la stessa spontaneità degli attori a cui Stanislavskij imponeva di reggere dei libri sulla testa per abituarli a muoversi sul palco con naturalezza. “Attraverso l’innaturalezza acquisivano il contrario”.

Il talento – se proprio ti piace usare questa parola – è tutto e solo nella capacità di adattarsi alle regole tecniche di scrittura e sceneggiatura – che vanno studiate, che non si imparano “per contatto”, semplicemente leggendo molto – e il cosiddetto “talento innato” non è altro che la relativa facilità con cui alcuni riescono a realizzare questo adattamento.

Sulla passione

L’attacco è obbligato: “nulla di grande è stato compiuto nel mondo senza passione”.

E conviene ampliare subito l’angolo visuale sulla posizione di Hegel, per poi scomporre la statuizione di principio nei suoi addendi primari. “Nessuna cosa è mai venuta alla luce senza l’interesse di coloro la cui attività cooperò a farla crescere; e dal momento che ad un interesse noi diamo il nome di passione, così […] dobbiamo dire in generale che nulla di grande è stato compiuto nel mondo senza passione”.

Carl Friedrich Gauss – il princeps mathematicorum – sosteneva che “se altri non facessero altro che riflettere sulle verità matematiche così in profondo e con continuità come ho fatto io, farebbero le mie stesse scoperte”.

E Albert Einstein – do you know? – fu ancora più esplicito: “non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso”.

Nessun “grande”, in nessun campo, ha mai parlato di talento o di autostima.

Tutti i “grandi”, in tutti i campi, dicono che chiunque avrebbe potuto fare altrettanto, a condizione di tenere il giusto atteggiamento.

Tutti i “grandi”, in tutti i campi, dicono tutti la stessa cosa, anche se in modo diverso, con l’accento ora su un aspetto ora su un altro, ma avendo tutti in testa e nel cuore la stessa definizione:

E conviene ampliare subito l’angolo visuale sulla posizione di Hegel, per poi scomporre la statuizione di principio nei suoi addendi primari. “Nessuna cosa è mai venuta alla luce senza l’interesse di coloro la cui attività cooperò a farla crescere; e dal momento che ad un interesse noi diamo il nome di passione, così […] dobbiamo dire in generale che nulla di grande è stato compiuto nel mondo senza passione”.

Carl Friedrich Gauss – il princeps mathematicorum – sosteneva che “se altri non facessero altro che riflettere sulle verità matematiche così in profondo e con continuità come ho fatto io, farebbero le mie stesse scoperte”.

E Albert Einstein – do you know? – fu ancora più esplicito: “non ho particolari talenti, sono soltanto appassionatamente curioso”.

Nessun “grande”, in nessun campo, ha mai parlato di talento o di autostima.

Tutti i “grandi”, in tutti i campi, dicono che chiunque avrebbe potuto fare altrettanto, a condizione di tenere il giusto atteggiamento.

Tutti i “grandi”, in tutti i campi, dicono tutti la stessa cosa, anche se in modo diverso, con l’accento ora su un aspetto ora su un altro, ma avendo tutti in testa e nel cuore la stessa definizione:

Passione = Curiosità + Impegno

Valuta le tue curiosità (e incuriosisci i tuoi allievi, se sei un maestro) e la curiosità

genererà in automatico tutto l’impegno necessario per essere acquietata, perché curiosità e impegno sono due vasi comunicanti.

E poiché più sai e più aumenta la dimensione dell’infinito sconosciuto,

ecco che per ogni curiosità soddisfatta se ne apriranno altre da soddisfare, e il processo ripartirà allo stesso modo, da un livello più alto.E andrai avanti così, allo stesso modo, alzando ogni giro la base di conoscenza, fino alla rivelazione ultima. “Non è la conoscenza, ma l’atto di imparare; non il possesso ma l’atto di arrivarci, che dà la gioia maggiore”. Sempre lui, il solito Gauss, il princeps mathematicorum, il più grande matematico della storia.

Ecco perché la passione è una forza inarrestabile e invincibile: perché la curiosità genera l’impegno che genera la curiosità che genera l’impegno che genera la curiosità che genera l’impegno, in un travolgente meccanismo circolare che ha in sé stesso la gratificazione più autentica e duratura.

Ecco perché la passione è una forza inarrestabile e invincibile: perché la curiosità genera l’impegno che genera la curiosità che genera l’impegno che genera la curiosità che genera l’impegno, in un travolgente meccanismo circolare che ha in sé stesso la gratificazione più autentica e duratura.

Per riassumere

Se c’è una magia,

è la magia di combattere battaglie al di là di ogni sopportazione,

è la magia di rischiare tutto per un sogno che nessuno vede…

… tranne te.

Smettila

di danzare intorno al fuoco fatuo dell’autostima, di baloccarti con

paroloni come talento e ispirazione, che non corrispondono a nulla di verificabile, e

di auto-sabotarti con gli altri 1.001 elementi tossici che in definitiva sono soltanto altrettante sfaccettature di quella cosa chiamata

vanità.

Non riuscirai mai in nulla, fintantoché le più alte acclamazioni del mondo non ti appariranno

come il rumore dell’ignoranza e della follia, di chi non sa quanto ti

senti lontano da quella perfezione a cui ambisci, a

cui non smetterai di tendere, senza mai misurare lo sforzo, pur nella

consapevolezza di non poterla raggiungere.

Nulla di grande è mai stato compiuto nel mondo, all’infuori di questo processo.

Nulla di grande è mai stato compiuto nel mondo, all’infuori di questo processo.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.png)

Commenti

Posta un commento